Neuanlage und Kleingewässerpflege

Von Uwe Manzke

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass an den verbliebenen und auch neu angelegten Kleingewässern unterschiedliche Pflegemaßnahmen notwendig sind.

Eine Auswahl durchgeführter Maßnahmen findet Ihr unter den Fallbeispielen. Hier werden Positiv- und Negativ-Beispiele aufgeführt, bis hin zu ganz und gar falschen Maßnahmen, beziehungsweise "kontraproduktiven" Entscheidungen "selbstberufener Laubfrosch- und KleingewässerSchützer".

Hier findet Ihr eine aktualisierte Zusammenstellung einiger wichtiger Punkte im Zusammenhang des KleingewässerSchutzes PDF: Grundsätzliche Vorgehensweise bei Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Laubfrosch und andere Amphibienarten des Offenlandes. Diese Zusammenstellungen habe ich ursprünglich für die Fachbehörde für Naturschutz (FfN im NLWKN) bereits 1994 zusammenggestellt, und 2005 im Zusammenhang meines "Laubfroschgutachtens" ("Übersicht über die aktuellen und historischen Vorkommen des Laubfrosches in der Region Hannover im Zusammenhang der Erstellung des LRP: "Ziel- und Entwicklungskonzept für den Laubfrosch in der Region Hannover sowie Integration von GIS-Daten". - Im Auftrag der Region Hannover. April, 2005) aktualisiert und an die untere Naturschutzbehörde der Region Hannover übermittelt. Dennoch werden fortwährend gravierende Fehler begangen (Fallbeispiele).

Kleingewässer: erkennen, erhalten und entwickeln

Integrierter Prozessschutz ermöglicht bedrohten Arten das Überleben, falsch verstandener Prozessschutz ist das AUS

Von Uwe Manzke

Das Spektrum der Kleingewässer und Kleinstgewässer reicht von Pfützen über "Quelltümpel", Regenwasser- und Überschwemmungstümpel, Druck-/Drängewasser gespeiste Qualmwasser in den Auen und Hangdruck-Tümpel, Bruch- und Niedermoortümpel, Hochmoorschlenken und "Mooraugen", (nach-)eiszeitliche Ausblasungsmulden und Toteislöcher (Schlatts, Sölle), natürliche Weiher bis hin zu den anthropogen entstandenen und überformten Kleingewässern unserer Kulturlandschaft, wie zum Beispiel Viehtränken, ehemalige Flachsrotten, Feurlöschteiche, Torfstiche, weitere (alte kleinbäuerliche) Abgrabungsgewässer, Bombentrichter, Regenrückhaltebecken, Teiche und andere.

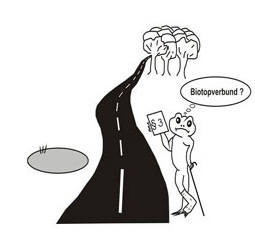

Für den Arten-, Amphibien- und Pflanzenartenschutz besonders bedeutsam sind die sonnenexponierten Kleingewässer des Offenlandes, vor allem die erhalten gebliebenen Grünlandkleingewässer. Aufgrund geänderter und/oder fehlender Nutzung werden viele dieser Gewässer nicht mehr gepflegt beziehungsweise offengehalten. In der intensiv genutzten Kulturlandschaft werden die Kleingewässer zudem unnatürlich stark mit Nährstoffeinträgen belastet. In der Folge verlanden sie, auch werden viele durch aufkommende Gehölze ausgeschattet.

Hier fehlt die Pflege, oft verbergen sich in den kleinen Buschgruppen und Gehölzinseln im Grünland ehemals besonnte Kleingewässer.

15 Jahre nach der Anlage - ein Naturschutzgewässer verschwindet hinter einer Gehölzkulisse.

Neben der notwendigen Pflege und Offenhaltung der vorhandenen "alten" Kleingewässer erfüllen in zunehmendem Maße neuangelegte Kleingewässer in Form von "Ausgleichs- und Naturschutzgewässern" die überlebenswichtigen Funktionen als Reproduktionszentren und Lebensraum für den Erhalt, den Fortbestand und die Entwicklung bestandsbedrohter Tier- und Pflanzenarten. Im Falle von "Ausgleichsmaßnahmen" wird leider allzuoft vergessen, dass der Ausgleich langfristig zu gewährleisten ist. Die Gewässer müssen gepflegt werden und die Ziele der Kompensation nachhaltig ("ewig") gewährleistet werden.

In diesem Sinne ist es wichtig (ich formuliere dies aufgrund einiger negativer Erfahrungen und "absichtlichen Boykottierens"), bei Kleingewässeranlagen den Zweck und die Ziele schriftlich festzulegen, zum Beispiel Artenschutz für gefährdete Tier- und Pflanzenarten des Offenlandes (im Idealfall Nennung bestimmter Arten, z. B. Laubfrosch, Kreuzkröte, Kammmolch). Diese Festlegung ist Bestandteil des integrativen Prozessschutzes.

Integrativer Prozessschutz dient der Entwicklung beziehungsweise dem Erhalt bestimmter Biotoptypen und Strukturen. "Natürliche Prozesse" werden hierbei im Rahmen und zur Förderung der gewollten Biotopentwicklung bewusst zugelassen oder verhindert.

Ohne die notwendige Pflege und Bewirtschaftung verschwindet die Artenvielfalt und die ökologische Qualität der letzten Kleingewässer in unserer Kulturlandschaft.

Immer wieder formulieren Laien den Prozessschutz "als Maxime" im Sinne der Zulassung einer eigenständigen, ungestörten Sukzession. Dies beinhaltet auch die Etablierung von dichten Gehölzsäumen in und an den Kleingewässern (Sameneintrag von Pappeln, Weiden, Erlen - vor allem kurz nach Anlage der Gewässer auf den Rohböden) sowie Rohrkolben und Schilf.

Hierbei wird vergessen,

- dass die Landschaft heute fast vollständig genutzt wird,

- dass keine natürlichen landschaftsgestaltenden Prozesse derzeit mehr stattfinden (dies beinhaltet auch das Entstehen und Vergehen von "natürlichen" Kleingewässern),

- und dass die meisten Tier- und Pflanzenarten gemeinsam mit uns Menschen in einer Kulturlandschaft leben (müssen)

- sowie dass es eine gesetzliche Verpflichtung zum Schutz und zum Erhalt bedrohter Pflanzen- und Tierarten und ihrer Lebensräume, insbesondere für FFH-Arten gibt.

Im Gegensatz zum integrativen Prozessschutz steht der segregative Prozessschutz (= "ungesteuerte Naturentwicklung zu wildnisähnlichen Lebensräumen"). Dieser wurde ursprünglich für den Wald formuliert und später auch auf großräumige naturnahe "Schutzgebiete" und in Naturlandschaften zu entwickelnde Landschaftsräume und großräumige Habitatkomplexe übertragen. Die letzten (und neu angelegten) Kleingewässer in unserer Kulturlandschaft gehören nicht dazu!

In der Praxis könnten größere Bereiche der "Strom- und Flusslandschaften" sowie die genannten Waldgebiete in diesem Sinne entwickelt werden, auch die Küstenbereiche sind potenziell geeignet, sofern der Küstenschutz gewährleistet bleibt (aber dies ist nicht das Thema dieser Seiten).