Schnellwahl: Thumbnails

Fortpflanzung bei Großbranchiopoden, Färbung und "Verbreitungsunsinn farbige Brutbeutel"

Von Uwe Manzke

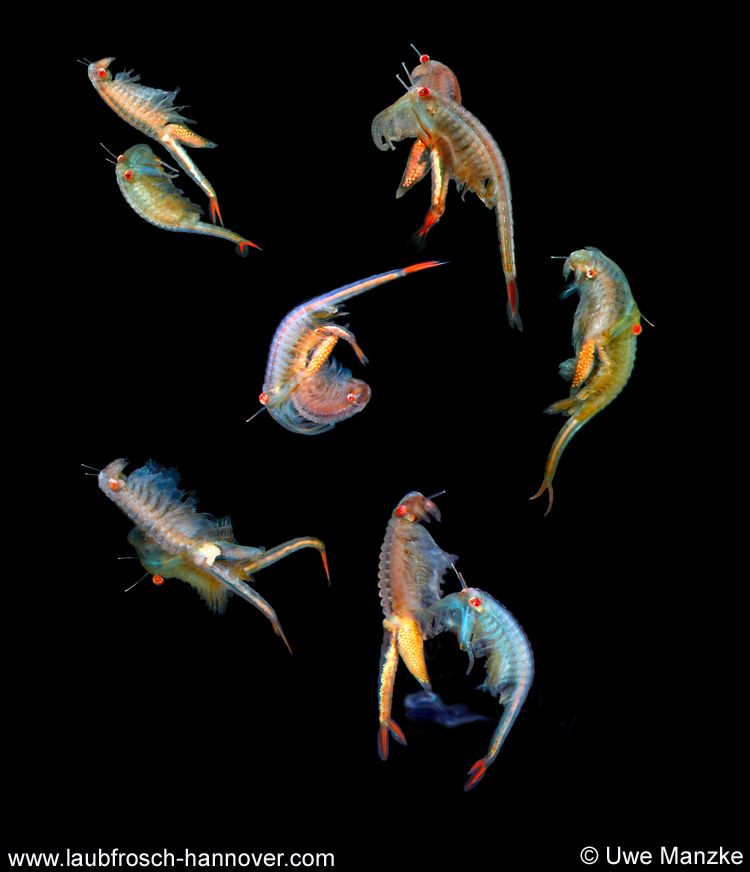

Verschiedene Paarungssituationen bei Groß-Branchiopoden (nicht maßstabsgerecht): links oben Artemia sp. Klammerpaar, oben mittig Tanymastix stagnalis (Paarung dauert auch nach Lösung der Antennen-Klammerung an; Männchen unten), rechts oben Chirocephalus diaphanus (Klammerung mit den Antennen, zusätzliche Fixierung mit den Antennal-Anhängen; Männchen rechts), links unten Triops cancriformis (Paarung; Männchen unten), rechts unten Leptestheria dahalacensis (Klammerpaar, die Klammerung kann stundenlang, ohne eigentliche Paarung, dauern; Männchen vorne).

Salinenkrebs: Paarungssituation (Amplexus, Praecopula, "Bewachen").

Chirocephalus diaphanus: Umklammerung und Penetration in den Eibeutel.

Tanymastix stagnalis: die Paarung (Penetration) dauert noch lange an, nachdem die Klammerung mit den Antennen gelöst wurde. Die Antennalanhänge des Männchens sind noch nicht wieder ganz eingerollt - "ramsnasenartiges" Aussehen (Männchen oben).

Bei Streptocephalus torvicornis wird der Brutbeutel tief in das Substrat zwecks Eiablage gebohrt, d.h. hier werden die Eier gezielt in tiefere Bereiche abgelegt (Schutz vor Verdriftung mit dem Wasser und/oder Verwehung mit dem Wind, Schutz vor Prädatoren, Schutz vor Austrocknung, ...). Dieses Verhalten ist als Brutfürsorge zu interpretieren. Wahrscheinlich produzieren die Weibchen von S. torvicornis daher auch weniger Eier, als andere Feenkrebs-Taxa ohne Brutfürsorge. Bei vielen anderen Taxa werden die Eier (Cysten) einfach ins Wasser abgegeben oder verbleiben bis zum Absterben des Muttertieres im Brutbeutel.

Paarung bei Triops cancriformis, das Männchen befindet sich unten, das "hermaphroditische Weibchen" oben.

Paarung bei Leptestheria dahalacensis, das (größere) Männchen ist links im Bild.

Polyartemia forcipata Paarungssituation: Fehl-Klammerungen sind selten zu beobachten, am einfachsten gelingt dies bei Taxa mit ausgeprägter mehrstündiger bis mehrtägiger Klammerung. Die Abbildung stammt aus einer Video-Frequenz.

Die Rotfeder Scardinius erythrophtalmus ist ein typischer Schwarmfisch mit rotgefärbten Körperanhängen (Flossen).

Viele Feenkrebse haben auffällig rot gefärbte "Schwanzfedern" (oben: Chirocephalus-diaphanus-Männchen unten: Streptocephalus-torvicornis-Weibchen).

Der eingeschleppte und invasive Signalkrebs Pacifastacus leniusculus wird nicht wegen seiner roten Scherenunterseiten so genannt, es sind die weißen Färbungen im Bereich der Gelenkhäute der großen Scheren - im Wasser gut wahrzunehmen.

Bergmolchmännchen in blau-bunter Balztracht.

Teich- und Kammmolchmännchen mit den auffälligen signalgebenden Schwanzfärbungen (blau, rot, weiß). Zur Balz wedeln ("winken") die Männchen mit den auffällig gefärbten Schwänzen. Beachte: der restliche Körper ist schwerer wahrzunehmen.

Chirocephalus diaphanus infolge Ernährung mit "roter Nahrungssuppe" dunkel-rotbraun gefärbtes Individuum.

Eubranchipus grubii: Weibchen mit den auffälligen Farben im Habitat fotografiert.

Eubranchipus grubii: Frühjahrs-Feenkrebs-Weibchen, mit den auffallenden Färbungen am Hinterleib und Brutbeutel (Eitasche/-sack). Die Farben dienen der innerartlichen Kommunikation (Partnerfindung).

Feenkrebs-Weibchen mit den aufällig gefärbten Eitaschen (Brutsäcken), von oben nach unten: Branchipus schaefferi, Tanymastix stagnalis und Eubranchipus grubii. Auch die Eitaschen (Brutbeutel/-sack) von Artemia leuchten auffällig im Sonnenlicht türkisblau und später orange-gelb (nicht abgebildet). Dies sind Signalfarben für die innerartliche Kommunikation, keinesfalls "Greif-zu-Verpackungen" für Vögel !

Begrifflichkeiten: Dauereier/ Zysten

Die Großbranchiopoden sind für die Fähigkeit zur jahrelangen bis jahrzehntelangen Überdauerung (Diapause) in Form ihrer "Dauereier", eigentlich Zysten oder noch genauer Oozysten, bekannt. Diese Überdauerungsform im "Ei- oder auch Samenstadium" gibt es aber auch bei vielen, vielen anderen Tier- und Pflanzenarten, etwa den Wasserflöhen (Cladocera), den Wasserhahnenfussgewächsen (Ranunculacea) oder Armleuchteralgen (Characea) (Samenbanken, Samendepots im Boden).

Im Gegensatz zu beispielsweise den Muschelkrebsen (Ostracoda) oder auch Bärtierchen (Tardigrada) können die Großbranchiopoden ungünstige Bedingungen aber nicht als Larve oder Adulti überdauern (Anabiose). Reichen die Bedingungen zum Leben nicht mehr aus, sterben die Individuen ab.

Die Zysten der Großbranchiopoden sind Eier mit "schlafendem Stoffwechsel". Erst bei günstigen Umweltbedingungen entwickeln sich die frühen Zellgebilde zu schlupffähigen Larven (Nauplien). Die Zysten sind durch eine glasartige Substanz geschützt. Auch können die Zysten sehr hohe und sehr tiefe Temperaturen ohne Probleme "überleben". Die Zysten von Triops überlebten sogar die stark schwankenden Temperaturen und Strahlungen im Weltraum. Dies gilt aber auch für das Bärtierchen, und zwar als Individuum !

Die Eier (Zysten) werden je nach Art frei ins Wasser abgegeben, an Pflanzen angeheftet, in das Bodensubstrat abgelegt oder verbleiben bis zum Tod des Weibchens im Brutbeutel.

Begrifflichkeiten: fakultative oder obligatorische Diapause

Die verschiedenen Taxa der Großbranchiopoden können mehrere Generationen oder nur eine einzige Generation pro Jahr haben. In manchen Jahren schlüpfen gar keine Tiere.

Bei vier der fünf in Deutschland heimischen (autochthonen) Arten gibt es meines Wissens nach, nur eine einzige Generation im Jahr (obligatorische Diapause, mit notwendiger Trocken- und/oder Kälteperiode). Eine Ausnahme findet sich bei Tanymastix stagnalis hier können zwei oder noch mehr Filial-Generationen pro Jahr auftreten. Zusätzlich ist natürlich der Schlupf von Larven aus älteren Zysten der Vorjahre möglich, da nicht aus allen Zysten zeitgleich Nauplien schlüpfen.

Bei den in Deutschland nachgewiesenen fremdländischen (allochthonen) sieben Taxa können zumindest bei Artemia sp., Branchipus schaefferi und Triops cancriformis gleichfalls mehrere Filial-Generationen pro Jahr auftreten (fakultative Diapause). Angeblich soll dies bei B. schaefferi und Triops auch ohne zwischengeschaltete Diapause (hier Trockenphase) möglich sein. Ob hier Beobachtungsfehler oder Fehler im Versuchsaufbau vorliegen, ist noch zu klären.

Bei Artemia können infolge der Freisetzung von "fertigen" Nauplien mehrere Generationen auftreten.

Begrifflichkeiten: bisexuelle Fortpflanzungsgemeinschaften, "Jungfernzeugung"/ Parthenogenese, Hermaphroditen und Autogamie, Androdiözy

Bei den Feenkrebsen (Anostraca) finden sich zumeist bisexuelle Fortpflanzungsgemeinschaften (Fortpflanzungsgemeinschaft = zeitlich einmalig, im Gegensatz zu Population = längere Zeit/mehrere Jahre vor Ort), d.h. zur Fortpflanzung sind Männchen und Weibchen mit entsprechender Paarung und Befruchtung der Eier notwendig. Ausnahme bildet Artemia, hier gibt es auch reine Weibchen-Fortpflanzungsgemeinschaften ("Jungfernzeugung", Parthenogenese), und/oder Fortpflanzungsgemeinschaften mit sehr wenigen Männchen.

Mit Ausnahme von Limnadia lenticularis sind auch alle in Deutschland nachgewiesenen diplostracen Großbranchiopoden (d.h. ohne Wasserflöhe) zweigeschlechtlich. L. lenticularis pflanzt sich dagegen in Deutschland überwiegend parthenogenetisch fort. Erst vor wenigen Jahrzehnten wurde ein Männchen dieser Art in Österreich gefunden.

Bei den beiden in Deutschland nachgewiesenen Notostracen Lepidurus a. apus und Triops sind die Fortpflanzungsmodi etwas komplizierter. Für beide Arten sind selbstbefruchtende Hermaphroditen (Autogami) bekannt. Paarungen von Hermaphroditen miteinander wurden noch nicht beobachtet. Die Individuen besitzen weibliche Eitaschen und zusätzlich männliche, Sperma produzierende Fortpflanzungsorgane. Auch die Parthenogenese wird als Fortpflanzungsmodus genannt. Ob nur einer dieser beiden oder beide Modi vorkommen, ist meines Wissens nach, noch nicht geklärt. Zusätzlich treten in manchen Populationen (sic) alljährlich und damit regelmäßig Männchen auf, die sich mit den "hermaphroditischen Weibchen" paaren. Dieser Fortpflanzungsmodus wird als Androdiözy bezeichnet (Hermaphroditen paaren sich mit Männchen). Ob es "reine, eingeschlechtliche" Weibchen gibt, ist mir nicht bekannt. Bei den in Deutschland und angrenzenden Staaten lebenden L. a. apus sind bisher weniger als zehn Lokalitäten mit Männchenfunden bekannt geworden. Bemerkenswert ist, dass sich in Populationen der Gattungen Lepidurus und Triops in südlichen und damit wärmeren Regionen, z.T. regelmäßig Männchen finden, auch in ausgewogenem Geschlechterverhältnis ca. 1:1.

Noch komplizierter wird der Sachverhalt dadurch, dass in reinen "Hermaphroditen-Populationen" von Triops (hier Gefangenschaftszuchten) gelegentlich ("spontan") Männchen gefunden werden (ist das so, Beobachtungsfehler?).

Die Eitaschen der Hermaphroditen befinden sich am 11. Beinpaar, Kiemen sind nicht ausgebildet. Die Männchen hingegen haben hier Kiemen ausgebildet.

Männchen sind zumeist kleiner (nicht immer!), als die Hermaphroditen ("Weibchen") und zeichnen sich durch eine höhere Aktivität, infolge des Suchens nach Sexualpartnern aus. Zusätzlich wirken die Rückenschilde "gedrungener", d.h. sie wirken eher kreisrund, als die länglich elliptischen Rückenschilde der Hermaphroditen.

Paarungsverhalten und Paarungsmodi: Färbung, Signalwirkung und innerartliche Kommunikation, Männchen-Wahl ("male-choice") sowie "Verbreitungsunsinn farbige Brutbeutel"

Bei zweigeschlechtlichen Tierarten bestimmen zumeist die Weibchen, welches Männchen ihr Sexualpartner (Vater ihrer Kinder) sein soll. Auch bei Homo sapiens ist dies so, neudeutsch "female choice" (Weibchenwahl). Dies ist für die Männchen mit intensiven Kosten verbunden (mein Haus, mein Auto, mein Garten, ..., na ja). Bei den Tieren schmücken sich die Männchen, sind sehr bunt, groß, verteidigen ein Revier etc. Besonders auffallend sind hierbei die Farben und Muster, die sich zudem zur Paarungszeit, neben geändertem (Balz-)Verhalten, intensivieren oder verändern. Dies hat Signalwirkung, für die Weibchen, für andere Männchen und auch für Individuen anderer Arten. In diesen Fällen sind es die Weibchen, die aktiv nach einem potenziellen Sexualpartner suchen ("female choice").

Bei aquatischen Tieren fallen besonders die bunten Fische auf (z.B. 3stachliger Stichling, Bitterling; viele exotische "Zierfische"). Zur Laichzeit der heimischen Molche sind auch deren Männchen besonders durch blaue, rote und weiße Signalfarben geschmückt. Häufig werden die im Wasser gut sichtbaren Farben rot, blau, weiß, und z.T. auch gelb oder schwarz mit all ihren Abstufungen genutzt. Bei vielen Arten sind nur die Männchen dermaßen "herausgeputzt".

Bei Schwarmfischen (besonders "Laichschwärme") sind meistens beide Geschlechter entsprechend bunt gefärbt. Oft sind aber auch nur die Flossen und/oder Augen der Schwarmfische mit zumeist roten und rötlichen "Unterwasser-Farben" hervorgehoben (z.B. Rotfeder, Plötze, Aland, Karausche, Flussbarsch, etc.). Hier dienen die Farben nicht nur der Partnerfindung sondern haben Signalwirkung für den Schwarm und dienen der innerartlichen Kommunikation (Schwarmfindung und -zusammenhalt). Am Boden lebenden Fischen fehlen diese aufälligen Signalfarben zumeist, diese schützen sich vor Prädatoren durch eine dem Untergrund angepaßte unauffällige (gleiche, ähnliche) Färbung.

Bei den Feenkrebsen (Anostraca) sind die Weibchen viel farbiger, als die Männchen. Hinzu kommt die auffällige Färbung der Brutbeutel und auch der Eier im Brutbeutel. Feenkrebse versammeln sich zwecks Partnerfindung an exponierten Stellen im Gewässer. Das Aufsuchen solcher Versammlungsorte wird bei Insekten und anderen Arthropoden neudeutsch "hill-topping" genannt (Hügel, Bergspitzen, Baumkronen, Hausdächer, Schornsteine, ...). Zur Findung und Aufsuchen dürften die intensiv rot gefärbten Schwanzenden dienen. Bei Eubranchipus grubii sind diese weiß bis weiß-bläulich. Hier sind es daher die Weibchen, die sich schmücken, um Sexualpartner anzulocken. Folgerichtig sind hier die Männchen die Suchenden und "Auswählenden", hier spricht man von "male-choice" (Männchenwahl).

Übrigens kann die Färbung der Feenkrebse auch mit dem Nahrungsangebot (hier: Algen) zusammenhängen. In manchen Fortpflanzungsgemeinschaften sind daher die "eigentlich roten Schwanzfedern" nur "blassrot" oder gelblich. Ich fütterte einmal C. diaphanus mit einer "roten Algensuppe". Im Ergebnis waren die Tiere sehr dunkel-rotbraun gefärbt (s. Foto linke Spalte).

Zumeist schwimmen die Männchen bei der Partnersuche umher. Treffen diese auf ein für sie attraktives Weibchen, so versuchen sie dieses von unten anzuschwimmen und mit den zu Greifwerkzeugen ausgebildeten 2. Antennen und den fangarmartigen Antennal-Anhängen vor den Brutbeuteln zu klammern und zu fixieren (Amplexus). Meistens (sicherlich in über 90% der Fälle) schnellen die Weibchen in Sekundenschnelle dann davon, ohne dass eine Klammerung gelingt. Ich meine, dass dies eher auf einem Fluchtreflex beruht, als in der Ablehnung des Männchens bedingt ist. Gelingt die Klammerung, wird der Schwanz des Männchens um den Schwanz des Weibchens gelegt (nicht immer), und es findet die eigentliche Paarung mit Penetration statt. Dann wird der "Schwanzgriff" gelöst und die Paarung fortgesetzt. Die Paarung dauert meist mehrere Zehnersekunden bis zu wenigen Minuten. Bei Tanymastix stagnalis lösen die Männchen nach erfolgreicher initialer Penetration die Antennenklammerung und werden von den Weibchen eine Weile mitgeschleppt. Nach der Paarung lösen die Männchen die Klammerung und sinken oft ermattet zu Boden, bis sie sich erholt haben, die "Fangarme" einrollen und davonschwimmen.

Ausnahmen zu diesem Paarungsverhalten bilden die Gattungen Artemia und Polyartemia, hier klammern die Männchen die Weibchen oft tagelang. Wie oft dabei kopuliert wird, ist mir nicht bekannt. Solch ein Verhalten (Bewachen, ständige Klammerung) macht bei einer hohen Konkurrenz, aber noch viel mehr bei einer geringen Individuendichte Sinn.

Die diplostracen Großbranchiopoden (excl. Cladocera, Wasserflöhe) und die Notostracen leben eher bodenorientiert und sind oft unauffällig, "substrat-ähnlich" gefärbt. Sofern Männchen vorhanden sind (s.o.) sind diese die aktiv nach Sexualpartnern suchenden. Bei Leptestheria dahalacensis greifen die Männchen die Weibchen und schwimmen eine Weile (auch stunden-, tagelang) mit ihnen umher, bis die eigentliche Paarung erfolgt. Dann wird der Griff gelöst und die Tiere trennen sich.

Auch bei den Schildkrebsen sind die Männchen die aktiv suchenden Sexualpartner. Treffen die Männchen auf einen anderen Schildkrebs, versuchen sie unter diesen zu kommen und sich zu paaren. Dies versuchen die Männchen auch bei anderen Männchen, die Geschlechtererkennung scheint hier nicht ganz einfach zu sein. In der Mehrzahl der Fälle schlagen die hermaphroditischen Weibchen (s.o.) ihren Hinterleib um und schnellen fluchtartig davon. Bei einer gelungenen Paarung liegen die Männchen unten. Auch hier sind die Männchen nach der Paarung oft ermattet und müssen sich erst einmal, am Boden liegend, erholen.

"Verbreitungsunsinn farbige Brutbeutel"

Wie beschrieben, sind vor allem rote, blaue und weiße Farben als Signalfarben für die innerartliche Kommunikation im Medium Wasser hervorragend geeignet. Auch an Land gelten vor allem rote und gelbe Farben als Signalfarben, allerdings als Warnfarben: "pass auf ich bin giftig", "pass auf ich kann stechen", etc.

Nun gibt es die immer wieder formulierte und unkritisch übernommene Behauptung, dass Vögel Großbranchiopoden verbreiten würden, auch und besonders entlang der Zugrouten der Zugvögel. Nur in wenigen Fällen finden sich aber Überschneidungen mit den Zugzeiten der Vögel und dem Auftreten der Großbranchiopoden. Aber auch andere Faktoren wären heranzuziehen.

Unbestritten ist, dass Vögel, auch Zugvögel Großbranchiopoden fressen. Meiner Meinung nach findet dadurch aber keine Verbreitung von Großbranchiopoden statt, zumindest auf "Fern-Routen". Im "Kurzstrecken-Bereich" ist dies denkbar. Sollte die Verbreitung wirklich so stattfinden, müßten die verschiedensten Arten der Großbranchiopoden "überall" zu finden sein. Dies ist nicht der Fall, im Gegenteil, die Verbreitungsmechanismen der einheimischen Taxa sind andere (eine Publikation dazu erscheint in Kürze; vgl. anthropogene Verschleppungswege der allochthonen Taxa in Deutschland: Armatochorie bei Triops, Branchipus, Leptestheria, Cyzicus; Wanderziegler bei Triops, Chirocephalus, Streptocephalus; Besatzmaßnahmen mit Fischbrut bei Triops, Limnadia, Leptestheria; Aquarianer bei Artemia; "Naturschützer": Aussetzen ["Wiederansiedeln", "Bestandsstärkung"] bei Triops, Branchipus, Chirocephalus).

Von Branchiopodenfreunden wird gerne behauptet, dass die farbigen und bunten Brutbeutel, als auch die farbigen Eier der Feenkrebse so gefärbt sind, um Vögel zur gezielten Nahrungsaufnahme zu animieren - zwecks Ausbreitung der Art. Ich glaube mit den obigen Ausführungen gezeigt zu haben, dass dies Unsinn ist.

Hier größere Abbildungen zu den verschiedenen Paarungssituationen

Signalwirkung von blauen, roten, weißen und gelben Farben bei Feenkrebsen

Eubranchipus-grubii, Frühjahrs-Feenkrebs im halbschattigen Habitat fotografiert. Beachte: gut sichtbare "leuchtende" Weibchen; im Bild sind ein unscheinbares Männchen (Pfeil) und sechs Weibchen zu sehen. Diese Signal-Farben dienen der innerartlichen Kommunikation (s. Färbung und "Männchen-Wahl" (male-choice)).

Eubranchipus-grubii, Frühjahrs-Feenkrebs-Weibchen, mit den auffallenden Signal-Farben am Hinterleib und Brutbeutel (Eitasche/-sack). Diese Signal-Farben dienen der innerartlichen Kommunikation (s. Färbung und "Männchen-Wahl" (male-choice)). Es sind noch keine ablagereifen Eier ausgebildet.

Geschlechtsreife weibliche Feenkrebse lassen sich recht einfach anhand der Körpergröße und vor allem der Form und Farbe der Brutbeutel (Eitasche/-sack) unterscheiden, hier von oben nach unten Branchipus schaefferi, Tanymastix stagnalis und das vergleichsweise große Weibchen von Eubranchipus grubii. Die arttypischen Farben haben Signalwirkung (Gruppierung, Auffinden von Sexualpartnern; s. Färbung und "Männchen-Wahl" (male-choice)).

Geschlechtsreife weibliche Feenkrebse lassen sich recht einfach anhand der Körpergröße und vor allem der Form und Farbe der Brutsack unterscheiden, hier von oben nach unten Chirocephalus diaphanus und unten Streptocephalus torvicornis. Beide Arten, vor allem C. diaphanus, sind relativ groß.

Entwicklung der Eitaschen (Brutbeutel/-sack) bei Anostracen - Feenkrebsen

Verschiedene Entwicklungsstadien der Eitaschen (Brutbeutel/-sack) bei Eubranchipus-grubii: links Brutbeutel noch ohne Eier, rechts mit Eiern.

Verschiedene Entwicklungsstadien der Eitaschen (Brutbeutel/-sack) bei Chirocephalus diaphanus: links Brutbeutel mit wenigen und kleinen Eiern, rechts mit großen, gefärbten Eiern.

Verschiedene Entwicklungsstadien der Eitaschen (Brutbeutel/-sack) bei Streptocephalus torvicornis; beachte: die Körpergrößen sind nicht angeglichen, das Individuum oben links ist am kleinsten, und das Weibchen unten rechts am größten.

Paarungen bei Anostracen - Feenkrebsen

Paarung bei Tanymastix stagnalis: nach Lösung der Klammerung mit den Antennen und Antennalanhängen dauert bei dieser Art die Kopulation (Penetration) noch lange ohne die erwähnte Klammerung/Fixierung des Weibchens an. Die Antennalanhänge des Männchens, rechte Situation, sind noch nicht wieder ganz eingerollt - "ramsnasenartiges" Aussehen.

Paarungssituationen bei Anostracen - Feenkrebsen, hier am Beispiel von Chirocephalus diaphanus: von oben links nach unten rechts (verschiedene Individuen): (1) Annähern eines Männchens von unten, (2) kurz nach erfolglosem Amplexus-/Paarungsversuch (beachte Antennal-Anhänge) - die meisten Paarungsversuche der Männchen werden erfolgreich von den Weibchen abgewehrt, (3) Amplexus (Ergreifen des Weibchens mit den 2. Antennen unmittelbar vor der Eitasche/Brutsack) und zusätzliches Festhalten/Ausrichten des weiblichen Körpers mit den Antennalanhängen, (4) Amplexus und Praecopula, (5) Paarung (die Penetration findet direkt in die Eitaschen statt; oft - aber nicht immer - umgreift das Männchen zu Beginn der Fixierung zusätzlich mit seinem Schwanz den Schwanz des Weibchens, hier nicht dargsetellt), (6) Postcopula (manchmal ist nach der Paarung Sperma zu sehen), (7 keine Abbildung) nach der Paarung schwimmt das Weibchen zumeist davon, die Männchen hingegen sinken oft mehr oder weniger reglos zu Boden und müssen sich "erholen".

[bitte beachten: die digitale Fotografie ermöglicht ungewöhnliche Farbaufnahmen/-reflektionen, diese Farben können wir mit dem menschlichen Auge zumeist so nicht wahrnehmen - im direkten Sonnenlicht aber doch; ob die Krebse diese Farben ähnlich wahrnehmen können, ist mir nicht bekannt, aber wahrscheinlich]

Chirocephalus diaphanus, Teich-Feenkrebs: Praecopula - Klammerung des Weibchens (rechts) durch das Männchen (links). Gut zu sehen ist die Fixierung des Weibchens mithilfe der Antennen unmittelbar vor dem Brutbeutel und der Antennalanhänge längs des Rückens ("krakenfangarmartiges Aussehen"). Die dargestellte Fixierung scheint die "Ideal-Fixierung" zu sein, aber auch andere Klammerungen mit nachfolgender Kopulation (Penetration) sind möglich.

Chirocephalus diaphanus, Teich-Feenkrebs: Praecopula - Klammerung des Weibchens (links) durch das Männchen (rechts). Gut zu sehen ist die Fixierung des Weibchens mithilfe der Antennen unmittelbar vor dem Brutbeutel und der Antennalanhänge längs des Rückens bis zum Kopf des Weibchens ("krakenfangarmartiges Aussehen"). Die dargestellte Fixierung scheint die "Ideal-Fixierung" zu sein, aber auch andere Klammerungen mit nachfolgender Kopulation (Penetration) sind möglich.

Chirocephalus diaphanus, Teich-Feenkrebs: Paarung, bei der Penetration dringt das Männchen mit einem (zwei?) seiner Penae in den Brutbeutel des Weibchens ein. Beachte: andere Fixierung, als im Bild darüber dargestellt.

Chirocephalus diaphanus, Teich-Feenkrebs: Paarung, bei der Penetration dringt das Männchen mit einem (zwei?) seiner Penae in den Brutbeutel des Weibchens ein.

Paarungen bei Notostracen - Schildkrebsen

Paarungssituationen bei Notostracen - Schildkrebsen, hier am Beispiel von Triops cancriformis: von oben links nach unten rechts (verschiedene Individuen): (1) Anschwimmen und Greifen nach dem "hermaphroditischen Weibchen", (2) das Männchen (links) versucht auf die Bauchseite des "Weibchens" zu gelangen, meistens wehren sich die "Weibchen" indem diese ihren Schwanz nach vorne umbiegen und zusätzlich davonschnellen, (3) das Männchen ist unter das "Weibchen" gelangt - deutlich zu sehen ist eine der beiden Eitaschen mit den roten Eiern des oben befindlichen "Weibchens", (4) eigentliche Paaarung mit Kopulation, (5nn) ohne Bild - nach der Paarung sind die Männchen oft "ermattet" und liegen kurze Zeit reglos auf dem Boden.

Paarungssituationen bei Notostracen - Schildkrebsen, hier am Beispiel des westeuropäischen Lepidurus apus lubbocki (L. extensus) - ich habe keine Fotos dazu für den einheimischen L. a. apus: von oben rechts nach unten rechts (verschiedene Individuen): (1) Anschwimmen und Greifen nach dem Weibchen, (2) das Männchen versucht auf die Bauchseite des Weibchens zu gelangen, oft kriecht es unter den Bauch, hier Umdrehen und Festhalten des Weibchens (auch das unten liegende/hintere Weibchen greift zu), (3) Copulation, (4) nach der Paarung sind die Tiere oft "ermattet" und liegen kurze Zeit reglos auf dem Boden, vor allem die Männchen (linkes Individuum); beim Weibchen sind die grauen Eitaschen zu erkennen, (5) das Weibchen schwimmt davon, während das Männchen noch kraftlos am Boden liegt.